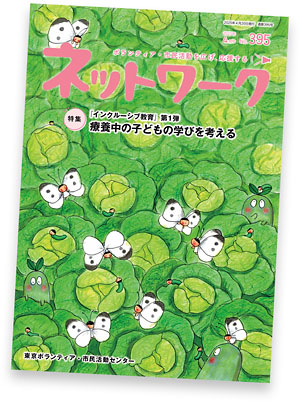

ネットワーク 395号(2025年4月号)

『インクルーシブ教育』 第1弾///療養中の子どもの学びを考える

ISBN: 978-4-909393-61-6

点

点

A4判・24ページ

A4判・24ページ

400円(税込)

※送料についてはこちらをご覧ください。

2025年発行

2025年発行

医療の進歩により治療期間が短縮され在宅の時間が増えるなど、療養中の子どもをめぐる環境はますます多様になっている。子ども一人ひとりに寄り添った学びの場づくりに向けて、わたしたちに何ができるのか。本特集では、病気や障がいなどにより長期療養する子どもの学びを取り上げた

入院や退院後の療養のために、学校に行きたくても行けない子どもたち。

体調を気遣い、ときに治療のつらさと闘う子どもには、学習の遅れや将来に対する不安がつねにつきまとう。

そうした子どもに寄り添い、学力の向上とともに自分で将来を選択できるよう、エンパワメントし続けるかかわりは欠かせない。

医療の進歩により治療期間が短縮され在宅の時間が増えるなど、療養中の子どもをめぐる環境はますます多様になっている。子ども一人ひとりに寄り添った学びの場づくりに向けて、わたしたちに何ができるのか。本特集では、病気や障がいなどにより長期療養する子どもの学びを取り上げた。

ネットワーク 395号(2025年4月号) のもくじ/まえがき

ネットワーク 395号(2025年4月号) のもくじ/まえがき

〔特集〕療養中の子どもの学びを考える

- 外の世界を魅力的に、学ぶ楽しさを引き出す

スマイリングホスピタルジャパン - 特別支援教育ってどんなもの?

- 〔いいものみぃ~つけた!〕

HiwaHiwa の アニマルコーヒー - 〔せかいをみる〕

ミネアポリス今昔物語 『暮らしの中のボランティア』 その2

河村暁子(東京ボランティア・市民活動センター) - 〔東京しまじま物語〕

三宅島 「希望とキモチ」を届けるボランティア活動へ - 〔近ごろ気になるコトバたち〕

DEI (diversity, equity, inclusion)、人新世

- 都民の“V活” ~ 都民のボランティア活動等に関する実態調査より

- 故・吉澤英子先生一周年の集いに寄せて

渡戸一郎(東京ボランティア・市民活動センター運営委員長)

- 第10回『企業ボランティア・アワード』受賞企業が決定!

- 市民社会をつくるボランタリーフォーラムTOKYO2025 報告

〔情報誌『ネットワーク』〕 29種類の商品があります。 10種類ずつ表示します。

ネットワーク 年間購読

送料が割引になるお得な年間購読です。

ネットワーク 2025年12月号

人の都合に左右され、なかには翻弄され、過酷な環境下で生きることを強いられる犬や猫たちがいることをご存知でしょうか。 犬や猫をめぐる活動を紹介し、...

ネットワーク 2025年10月号

患っていることを自ら言い出しづらいと感じた経験は、どなたにもあるのではないか。 学校に行けない間の学習の遅れを補う必要性に目がいきがちだが、療養...

ネットワーク 2025年8月号

昨今は、外国人や女性など「社会的弱者」を支援する団体に対して、誤った情報や誹謗中傷を意図的に拡散させて炎上させる、といったふるまいが目立つように...

ネットワーク 2025年6月号

「ごみ出し」の問題というのは「無関心の問題というよりもむしろ無知識の問題なのだ」と言われています。 社会に住む一市民として避けて通れない 「ごみ...

ネットワーク 2025年4月号

医療の進歩により治療期間が短縮され在宅の時間が増えるなど、療養中の子どもをめぐる環境はますます多様になっている。子ども一人ひとりに寄り添った学び...

ネットワーク 2025年2月号

移動を支える活動には、さまざまなものがあります。それぞれの団体や人が、どんな思いで、どのような活動をしているのか、そして、移動の自由によって一人...

ネットワーク 2024年12月号

ようやくたどり着いたかにみえる、こども基本法の成立を、特別寄稿の林大介さんは大きな一歩だと解く。「子どもの権利」の実現に向け、歩みを止めてはいけ...

ネットワーク 2024年10月号

「残す」こと、「伝える」ことの意義とは。「残す」「伝える」営みから見えてくる大切なものは何か。市民活動の視点から考えてみたい。

ネットワーク 2024年8月号

「ボランティア活動をするには、どうしたらいいのでしょう」「社会のために自分にできることって何かあるのかな」。そんな人たちに向けて特集を組みました...

反貧困 いま、「反撃」のとき!

反貧困 いま、「反撃」のとき!